—Andreas Forer:

Dr. Kortum, ich freue mich, mit Ihnen über Ihr aktuelles Whitepaper „Zukunft der Verpackung 2030 - eine empirische Analyse von Entscheidern zum Trend Paperisation“ zu sprechen. HEIDELBERG hat die Studie initiiert, daher interessiert uns natürlich besonders, was Sie herausgefunden haben. Beginnen wir ganz grundlegend: Was bedeutet Paperisation im heutigen Verpackungsumfeld?

—Prof. Dr. Carsten Kortum:

Vielen Dank, Herr Forer. Im Kern beschreibt Paperisation den Ersatz von Kunststoff durch Papier- und faserbasierte Verpackungen. Es handelt sich dabei nicht um einen kurzfristigen Trend, sondern um einen tiefgreifenden Wandel – getrieben durch gestiegenes Umweltbewusstsein und verschärfte gesetzliche Vorgaben. Verbraucher verlangen zunehmend nach recycelbaren, erneuerbaren und klimafreundlichen Verpackungen. In unseren Studien gaben fast die Hälfte der Befragten an, bewusst weniger kunststoffverpackte Produkte zu kaufen. Ein Drittel entscheidet sich aktiv für nachhaltigere Alternativen.

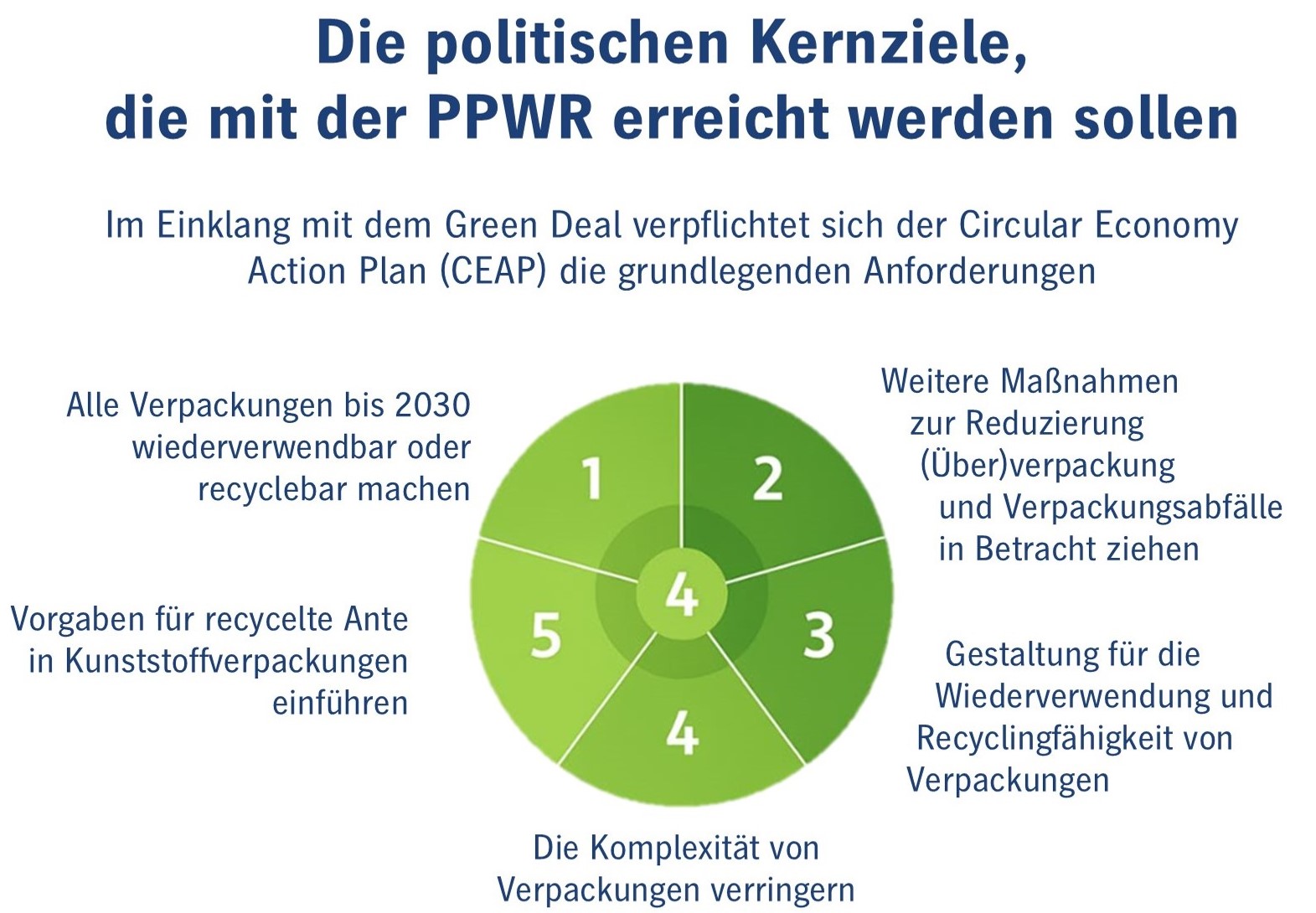

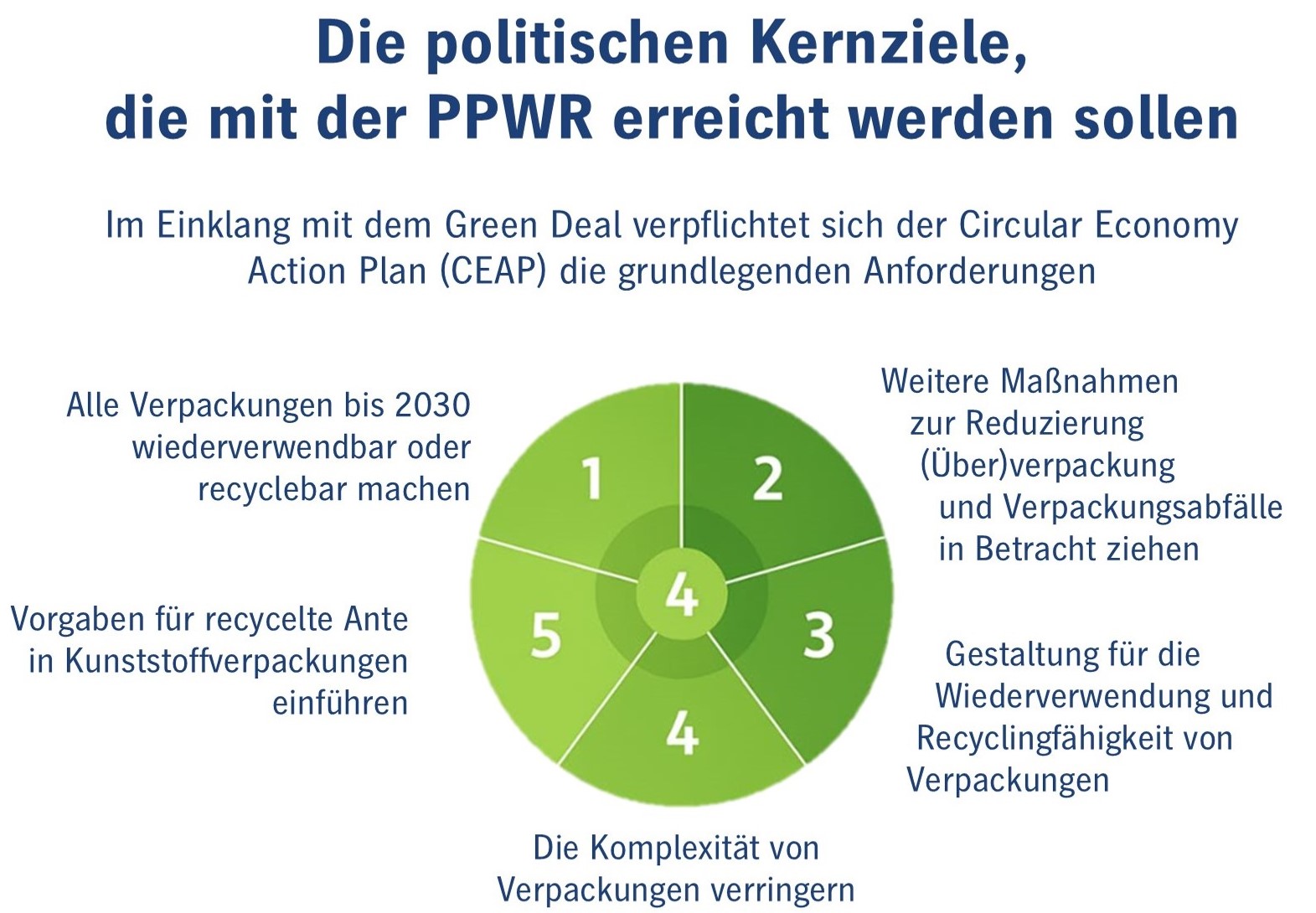

Ein zentraler Treiber ist auch die neue EU-Verpackungsverordnung (Packaging and Packaging Waste Regulation – PPWR), die ambitionierte Nachhaltigkeitsziele für 2030 setzt: Verbot bestimmter Einwegverpackungen, Pflichtanteile für Rezyklate und eine klare Ausrichtung auf Kreislaufwirtschaft. Ich sehe im Handel und in der Beschaffung täglich, wie schnell regulatorische Änderungen das Marktverhalten beeinflussen. Verpackung bildet da keine Ausnahme.

—Andreas Forer:

Das entspricht auch unseren Beobachtungen in der Branche. Was sind laut Ihrer Interviews mit den Markenartiklern die Hauptvorteile papierbasierter Verpackungen?

—Prof. Dr. Carsten Kortum:

Es gibt mehrere Vorteile. Erstens die Nachhaltigkeit: Papier gilt als erneuerbar und lässt sich einfacher recyceln. Die bestehenden Recyclingstrukturen sind bewährt und bekannt. Zweitens die Verbraucherwahrnehmung: Papier steht für Umweltverantwortung – das beeinflusst Kaufentscheidungen deutlich. Drittens die einfache Entsorgung: Im Vergleich zu Verbundmaterialien ist Papier intuitiv zu trennen. Und viertens die Vielseitigkeit: Papier kann viele Kunststoffverpackungen ersetzen – vor allem bei Eigenmarken sowie im Non-Food Segment – und bietet große Gestaltungsfreiheit beim Druck und bei der Individualisierung.

—Andreas Forer:

Aber der Umstieg bringt auch Herausforderungen mit sich. Wo sehen Sie die größten Hürden?

—Prof. Dr. Carsten Kortum:

Die gibt es zweifellos. Technisch gesehen fehlt Papier die Barrierewirkung gegenüber Feuchtigkeit, Sauerstoff oder Fett, relevant zum Beispiel bei Käse, Kosmetik oder Elektronik. Oft braucht es Hybridlösungen oder funktionale Beschichtungen. Außerdem sind viele Verpackungslinien auf Kunststoff optimiert – ein Umstieg ist kosten- und aufwandsintensiv.

Auch wirtschaftlich ist Papier im direkten Vergleich meist teurer – sowohl im Material als auch in der Technik. Gleichzeitig wollen Verbraucher zwar nachhaltige Verpackungen, sind aber oft nicht bereit, mehr dafür zu bezahlen – das führt zu Zielkonflikten bei Marken.

Beim Recycling können beschichtete Papiere problematisch sein, wenn sie nicht für das Papierrecycling konzipiert wurden. Und viele Konsumenten wissen schlicht nicht, wie sie korrekt entsorgen sollen, was die tatsächliche Recyclingquote senkt.

—Andreas Forer:

Aus HEIDELBERG Sicht sind einige Bausteine essenziell, um Paperisation industriell anwendbar zu machen, und so die Kostenziele zu erreichen.

Wichtige Fortschritte sind im „Design for Recycling“ mit Barrierelacken auf dem Weg:

Gemeinsam mit der Firma Solenis arbeiten wir an der Optimierung dieses Prozesses.

—Prof. Dr. Carsten Kortum:

Richtig: diese Bausteine sind essenziell, um Paperisation industriell skalierbar zu machen.

—Andreas Forer:

Ich würde gerne nochmal auf die PPWR eingehen. Welche Auswirkungen hat sie derzeit in Handelsunternehmen?

—Prof. Dr. Carsten Kortum:

Die PPWR erzeugt hohen Handlungsdruck, aber es gibt noch viele Unklarheiten. Unternehmen fordern:

Weil nationale Regelungen nach wie vor voneinander abweichen, betreiben viele internationale Unternehmen mehrere Verpackungssysteme parallel – das ist ineffizient und hemmt Investitionen. Viele warten auf klare Rahmenbedingungen, bevor sie aktiv werden.

—Andreas Forer:

Wie wird sich die Rolle papierbasierter Verpackungen bis 2030 entwickeln?

—Prof. Dr. Carsten Kortum:

Für einfache Anwendungen wird Papier mit Barrierebeschichtungen voraussichtlich zum Standard. Ersatzpotenziale bestehen vor allem bei Trockenprodukten, Hygieneartikeln und Non-Food-Artikeln. Für anspruchsvollere Produkte bleiben hybride Lösungen notwendig. Für höchste Produktanforderungen der Lebensmittelsicherheit werden auch Kunststoffe im Monoverbund eingesetzt werden. Die Zukunft liegt in der intelligenten Balance – Nachhaltigkeit, Kosten und Funktionalität müssen zusammenspielen.

Am Ende wird der Wandel hin zu nachhaltiger Verpackung nur gelingen, wenn alle Akteure entlang der Wertschöpfungskette zusammenarbeiten – von Substrat- und Consumable-Herstellern über Maschinenbauer bis hin zu Marken und Handel. Der Wille ist da. Jetzt braucht es einen verlässlichen Rahmen zur Umsetzung.

—Andreas Forer:

Vielen Dank, Dr. Kortum. Dieses Gespräch zeigt sehr klar: Das Potenzial ist riesig, aber der Weg ist komplex. Technologie, Regulierung und branchenübergreifende Zusammenarbeit müssen Hand in Hand gehen.

—Prof. Dr. Carsten Kortum:

Ganz Ihrer Meinung, Herr Forer. Ich bin gespannt, wie sich die Ansätze nun in der Praxis umsetzen – in den Produktionshallen, Designabteilungen und entlang der gesamten Lieferkette.

Ein Ziel, eine Lösung: Gemeinsam mit Solenis treibt HEIDELBERG die Entwicklung umweltfreundlicher Papierverpackungen voran – durch nachhaltige Barrierebeschichtungen in Kombination mit modernster Flexodrucktechnologie. Ein echter Fortschritt für die Lebensmittelbranche.